徳島大学総合科学部は、文系・理系の垣根を越え、多様な視点から現代社会の課題に挑む研究が進められています。今回はその一例として、人類の「過去」を深く掘り下げ、その成果を地域社会の「未来」へと繋ぐ『考古学』をテーマに、お二方にお話を伺いました。発掘調査や科学分析で人類史の物語を掘り起こす山口先生と、考古学の知を未来の地域づくりへと繋げる「パブリックアーケオロジー」に取り組む稲村さんです。過去への探求と未来への貢献、その両面から考古学の面白さと総合科学部での学びの奥深さに迫ります。

考古学への扉、過去と未来への興味の原点

-まず、お二人が考古学という分野に興味を持たれた、それぞれのきっかけについて教えてください。

山口先生 考古学とは、遺跡から出土する「モノ」から過去の人間の活動を明らかにする学問です。物的証拠から歴史を(再)構築するという点では、警察の鑑識捜査に少し似ているかもしれません。私がこの分野に惹かれたのは、人類の誕生から現代まで、文字のない時代も含めた長期的な歴史を一貫した方法で読み解ける、その壮大さです。過去の社会を知ることで、今の私たちがどう形作られてきたのか、そしてこれからどうすべきか、現代社会が抱える問題解決のヒントも得られると考えています。

– 過去を学ぶことが、未来を考えるヒントになるのですね。稲村さんは、どのようにして考古学と地域を結びつけるテーマに関心を持たれたのですか?

稲村さん 私が今の研究テーマに関心を持つ大きなきっかけは、学芸員資格のための博物館実習でした。実習先の徳島市立考古資料館で、小中学生向けの縄文土器・弥生土器づくりの体験学習に携わったんです。子どもたちが、歴史の授業だけでは学べない実践的な知識を、土器づくりを通して楽しそうに学んでいる姿を見て、考古学の魅力を多くの人に伝え、未来に活かしていくことの面白さと重要性を実感しました。この経験から、徳島の文化遺産を活かした体験プログラムを探求する「パブリックアーケオロジー」に取り組みたいと考えるようになりました。

過去を掘り起こす研究と、未来を創り出す実践

– 山口先生は「過去を掘る」専門家として、どのようなアプローチで研究をされていますか?

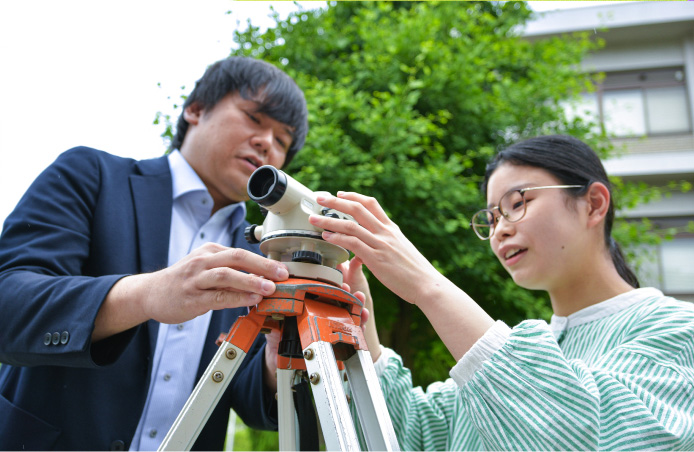

山口先生 私は主に三つのテーマで研究しています。一つは西日本の縄文〜弥生時代の集落や社会変化を、考古学と自然科学の両面から多角的に掘り下げること。二つ目は、トルコでの国際的な発掘調査に参加し、人類初の都市文化を研究すること。海外と比較することで日本の文化の独自性も見えてきます。三つ目は、GISや機械学習、文化財の三次元データ化といった最新技術を用いて、遺跡から得られたデータをより客観的でビジュアルに示す、新しい研究方法そのものを開発することです。

– 様々な手法で過去を掘り起こすのですね。一方、稲村さんは考古学の知見を活かして、どのように「未来を創る」ことに関わろうとしているのでしょうか?

稲村さん 私は「パブリックアーケオロジー」というアプローチで、考古学の成果を専門家だけでなく、地域住民や学生といった一般の方々と共有し、未来に繋げていきたいと考えています。具体的には、徳島独自の文化遺産を活用し、人々が体験しながら学べるプログラムを探求します。これにより、考古学がもっと身近なものになり、さらには地域の新たな観光資源として未来の地域活性化にも活用できるのではないかと考えています。

歴史の壁と、まだ見ぬプログラムへの挑戦

– 研究を進める上では、様々な壁があるかと思います。どのような点に難しさを感じますか?

山口先生 考古学の柱である発掘調査は、様々な人々との協力なしには成り立ちません。大学や自治体、地元の住民の方々、異分野の研究者など、多様な人々との関係性を築くのは大変なこともあります。海外ともなれば、さらに異なる国、組織、言語の人たちとコミュニケーションを取る必要があります。

– 地道な関係づくりが不可欠なのですね。稲村さんはいかがですか?

稲村さん 私の研究も、専門である考古学の他に、地域資源やまちづくりに関する他分野の知識が多く求められ、日々勉強です。また、地域独自の文化遺産を活かした体験学習はまだあまり多くなく、新しいプログラムを創り出す上での難しさを感じています。

発見の喜び、試行錯誤の先にあるもの

– そうした難しさを乗り越えた先に、研究の喜びがあるのですね。

山口先生 ええ、発掘調査は多様な人々が協力し合う「知の現場」です。その最前線で、誰も知らなかった歴史が明らかになる瞬間の雰囲気は格別ですね。苦労して見つけ出した一つのモノが、その地域の歴史を解き明かす鍵になった時の喜びは、研究の大きな醍醐味です。

– 歴史が明らかになる瞬間の感動、ですか。稲村さんの感じる喜びは?

稲村さん 博物館実習での体験学習がそうでしたが、参加者の方々が考古学への興味を深めていく過程を間近で見られるのが、何よりの喜びであり面白さです。自分の企画したことで、誰かが楽しんでくれたり、歴史を身近に感じてくれたりする。その瞬間に、大きなやりがいを感じます。

分野を越える学び。探求を支える総合科学部

– お二人の研究が、総合科学部の学際的な環境でより豊かになっている面はありますか?

山口先生 総合科学部は幅広い分野を総合的に学べ、自身の興味関心に沿ったテーマを多角的に掘り下げることができます。私の研究でも、考古学的な分析だけでなく、自然科学的な分析やGISを用いた情報科学的なアプローチを取り入れています。また、徳島大学のキャンパス自体が遺跡の上にあり、豊富な考古資料が保管されていることも、学生が学ぶ上で大きな利点になっています。

– 大学そのものが学びのフィールドなのですね。稲村さんはいかがですか?

稲村さん 私が今の研究テーマに取り組みたいと思えたのは、まさに総合科学部のおかげです。考古学専門の講義だけでなく、地域資源論やまちづくり、地域デザインに関する講義も横断的に受講してきました。専攻以外の分野の知識を学ぶことで、考古学を地域社会と結びつける、という今の視点が得られたと感じています。