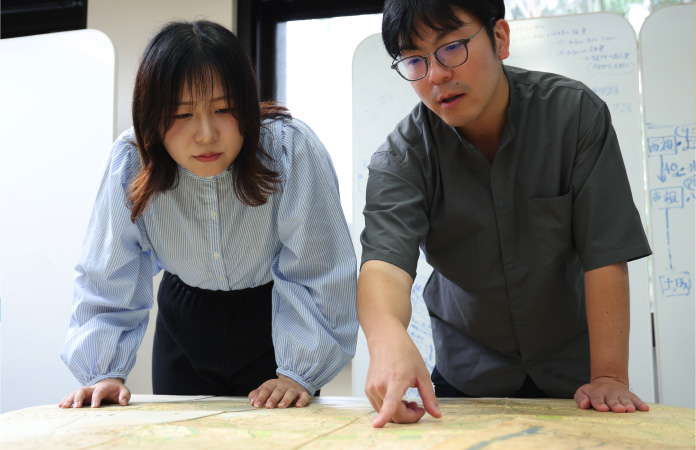

徳島大学総合科学部は、文系・理系の垣根を越え、多様な視点から現代社会の課題に挑む研究が進められています。今回は、そんな総合科学部で研究に打ち込む先生と学生のお二人に、ご自身の研究内容や学びの魅力について語り合っていただきました。空間情報科学を専門とし、GIS(地理情報システム)を用いて歴史空間の研究を進める夏目先生と、同じくGISを学び、それを地理教育に活かすための教材開発に取り組む大学院生の西條さん。お二人の対談から、総合科学部での学びの面白さや、その先にある無限の可能性を感じてください。

地域創成専攻 2年

地図とデータの世界へ。研究の扉を開いたきっかけ

-まず、お二人が現在の研究分野である「空間情報科学」や「GIS」に興味を持たれたきっかけについて伺ってみましょう。

夏目先生 私たちの研究室ではGISを活用して地域課題を分析しますが、全ての研究は場所に関する「なぜ?」という問いから始まります。「この場所になぜ、これがあるのか?」「なぜ、ここでこれが起こるのか?」と。その問いに答えるために、様々な情報を重ね合わせたオリジナルな地図を作り、データの中に隠れたパターンを発見していく。地図を見て考えるだけでなく、「地図を作って考える」ことが、この分野の基本であり、面白さの源泉ですね。

西條さん 私は元々歴史好きで教員志望でしたが、正直、地理は苦手でした・・・。でも、大学の教職課程で履修した歴史地理学の講義が転機になりました。徳島県の吉野川流域にある「舞中島」という、洪水と共生しながら藍作を続けてきた地域の事例を学んだのですが、その土地利用や生活様式がなぜ形成されたのか、GISで地図上に様々なデータを重ねることで視覚的に「なるほど!」と理解できたんです。この体験は衝撃的で、歴史的事実に情報を掛け合わせることで傾向や要因が浮かび上がるGISの力、そして地理学の面白さに気づかされました。地図上の位置や分布を手がかりに思考するプロセスが、今ではとても面白いと感じています。

見えないものを見つける! それぞれの研究、その面白さとは?

-GISによって物事を「可視化」し、新たな発見を得る面白さに惹かれたのですね。では、現在取り組まれている具体的な研究内容と、その醍醐味について教えてください。

夏目先生 私はGISを用いて歴史的事象の空間的な広がりを可視化し、新たな知見を見出す研究をしています。最近力を入れているのは、江戸時代の将軍の狩猟場「鷹場」です。江戸近郊の広大な地域が鷹場に指定され、特別な規制がありました。まず、古文書や絵図と現代のGISデータを組み合わせて、この鷹場の領域を地図上に復元しました。その地図の上に、将軍の狩猟記録や法令に記された地名情報などを重ね合わせて分析した結果、これまで漠然と「鷹場」とされていた地域が、実は主に鷹狩りをするエリアと、鹿狩りをするエリアに区分されていた、といった新たな事実が見えてきました。このように、地図と記録という異なる情報を重ね合わせることで、歴史の具体的な姿や当時の土地利用の実態が立体的に浮かび上がってくる。これが研究の醍醐味ですね。

西條さん 私は「地理教育×GIS」をテーマに、高校生向けのGIS教材を開発しています。高校で「地理総合」が必修になり、GIS活用のニーズが高まっていますが、ICT環境やスキル面での課題も聞かれます。そこで、パソコンがなくてもゲーム感覚でGISの考え方を学べるように、実物の「GISカード」を考案しました。様々な地理情報カードをボード(地図)の上に重ねて地域の特徴や課題を発見する、アナログな教材です。修士課程では、このカードのルールを考えたり、ゲーム性と学習効果のバランスを調整したりしながら、実際に高校生対象の体験会も実施しました。生徒たちがカードを使って「あーでもない、こーでもない」と議論しながら盛り上がり、笑顔で「面白い!」と言ってくれたのを見たときは、開発の苦労が本当に報われたと感じましたね。

乗り越えた先に。研究の難しさと成長

-魅力的な研究ですが、やはり難しさや苦労もあるかと思います。その点は、いかがでしょうか?

夏目先生 研究を進める上では、常に最新技術の動向を追うことも重要ですが、対象によっては利用できるGISデータが非常に限られている場合もあります。そういう時は、古文書を読み解いたりして、自分たちでオリジナルのデータを地道に作る作業も必要になります。また、必ずしも最新技術だけが有効とも限りません。いわゆる「枯れた技術」、昔からある手法を本来の目的とは違う使い方で応用したり、他の技術と組み合わせたりする工夫の中から、思わぬ発見が生まれることもあります。既存のものをどう活用するか、という発想力も試されますね。

西條さん 私の「GISカード」開発では、やはりゲームとしての面白さと、地理的な思考力を養う学習効果をどう両立させるか、そのバランス調整に非常に悩みました。試行錯誤の連続でしたね。ルールを何度も変更したり、カードのデザインや情報量を見直したり・・・。でも、そのプロセスがあったからこそ、体験会での生徒たちの良い反応に繋がったのだと思います。あの笑顔を見たとき、諦めずに工夫を重ねることの大切さを実感しましたし、修士課程まで進んでこの研究を続けてきて良かった、と心から思えました。研究を通して、課題設定から解決策の模索、実践と評価という一連のプロセスを主体的に経験し、成長できたと感じています。

分野を越えて、未来を拓く。総合科学部だからできること

-総合科学部という多様性に富んだ環境だからこそ、研究や学びが深まった面もあるのではないでしょうか?

夏目先生 それは間違いなくありますね。総合科学部には人文・社会・自然・情報科学と、本当に様々な分野の研究者や学生が集まっています。日常的に異分野の人と交流する中で、多様な視点や考え方に触れる機会が多い。それが自分の研究を多角的に捉え直したり、新しい発想を得たりする上で、非常に大きな刺激になっています。研究では各自が最適な手法で分析しますが、GISを用いた地図化も、分野を問わず使える有効なアプローチの一つです。

西條さん まさに先生のおっしゃる通りで、複数の学問領域を「横断」して学べるのが総合科学部の最大の魅力です。自分の興味に応じて、文理問わず幅広い授業を選択できます。私自身、入学当初は一つの専門(歴史)を極めたいと思っていましたが、様々な分野の講義を受け、GISに出会う中で考えが変わりました。GISを「架け橋」にして、歴史や地理だけでなく、他の学問分野からのアプローチを取り入れることで、もっと生徒の多様な興味に応え、より面白い学びを提供できるのでは、と考えるようになったんです。この視野の広がりや、分野を「掛け合わせる」発想は、総合科学部での多様な学びがあったからこそ。たくさんの学問、地域の方々、先生方、そして仲間たちとの出会いと、そこでの体験の「掛け合わせ」が、自分を成長させてくれる場所です。

地図の先にある未来。学びを社会へ、次世代へ

– 最後に、皆さんの研究や学びが、これからの社会や未来にどのように繋がり、貢献していくとお考えか教えてください。

夏目先生 私の歴史空間研究は、単に過去を知るだけでなく、現代社会が抱える課題解決に貢献できると考えています。例えば、過去の土地利用や災害履歴をGISで分析すれば、現代の防災・減災計画に役立てられますし、過去の都市構造を学ぶことは、現代の都市計画や環境政策のヒントになります。また、地域の歴史や文化を可視化することは、文化財保護や観光振興にも繋がり、地域の文化遺産を未来に継承することにも貢献できます。GISは、過去から学び、現在を理解し、未来を構想するための強力な武器になり得るのです。

西條さん 私は、GISが持つ、世界を多角的に理解する力を、もっと多くの子どもたちや先生方に伝えていきたいです。その第一歩として、「GISカード」のような教材を通して、誰もが地理的な見方・考え方を楽しく主体的に学べる機会を提供できたらと考えています。そして将来的には、総合科学部で得た広い視野を活かし、生徒一人ひとりの「なぜ?」に寄り添い、知的好奇心を最大限に引き出せるような地理教育を実践したいです。地図やデータを通して、子どもたちが自分の地域や社会、世界への関心を深め、未来をより良くしていく力を育むお手伝いができれば、これほど嬉しいことはありません